「脱炭素経営」とは?今、企業が取り組まなければならない理由

規模の大小や上場・非上場、業種を問わず、全ての企業に「脱炭素経営」が必要不可欠になりました。

本記事では、そもそも脱炭素経営とは何か? 背景にある気候変動の問題、よく耳にする「パリ協定1.5度目標」や「カーボンニュートラル」との関係、そして企業が「自分ごと」として脱炭素経営に取り組むべき理由を、基礎から解説します。

そもそも「脱炭素経営」とは?

「守りの脱炭素」から「攻めの脱炭素」へ

脱炭素経営は読んで字の通り、脱炭素を経営と一体化すること。CO2をはじめとする温室効果ガスの削減(脱炭素)と、利益の向上や成長(企業経営)を両立させるという経営手法です。

これまで脱炭素のような環境活動は、社会貢献として行うのが一般的でした。2000年代に入るとCSR(Corporate Social Responsibility:企業の社会的責任)という概念が広がり、2015年には国連でSDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)(※1)が採択され、自社ビジネスと社会課題の解決を一体で行うという考え方が浸透していきました。

※1:SDGs:2015年9月の国連総会で193ヵ国が採択した、人類共通の目標。環境、社会、人権などに関する17のゴール(目標)について、2030年までの達成をめざす。「環境・社会・経済」の3つを同時に満たすとしており、SDGsを経営の中核に掲げる企業も多く、脱炭素経営もその一環といえる

こうした流れの延長線上にある「脱炭素経営」は、社会貢献として行う「守りの脱炭素」から顧客や取引先から選ばれるための「攻めの脱炭素」へ、パラダイムシフト(価値観の変化)を促す経営手法といえます。

再エネや省エネ、EV化を多角的に進める

ではどんなことに取り組めば良いのか。ほんの一例ですが、紹介します。

- ・電力を火力発電(石炭、天然ガス)由来から、再生可能エネルギー(太陽光、風力など)由来に切り替える

- ・社用車をガソリン車からEV(電気自動車)に置き換える

- ・ボイラーを省エネタイプに、または再エネ電力を使う電気式に更新する

- ・物流・配送システムを見直す

- ・脱炭素に貢献する商品やサービスを開発する

これらを行うには、事業内容の見直しや設備投資も必要です。それを「手間」ではなく「将来への投資」という視点を持ち、経営陣、製造、営業、総務、経理など社内全部門が一体になって進めることが大切です。

すでに大企業では、社長直轄の環境推進室を置いたり、CEO(最高経営責任者)やCFO(最高財務責任者)と同等のポジションとしてCSO(最高サステナビリティ責任者)を置いたりして、全社的に脱炭素経営に取り組むケースが増えています。

脱炭素経営のゴールは「脱・化石燃料社会」

脱炭素経営を進める企業が増えれば、化石燃料(石炭・石油・天然ガス)に依存した大量生産・大量消費型の社会から、地球環境と共存した持続可能な社会への移行も可能になります。これが目指すゴールです。

気候変動対策を決める国際会議である「COP28:第28回気候変動枠組条約締約国会議」(2023年11月〜12月・ドバイで開催)(※2)は、世界的な化石燃料からの脱却に合意して幕を閉じました。

※2:COP(Conference of the Parties):気候変動に関する世界最大の国際会議で、198ヵ国・機関が参加。「地球サミット」(1992年・リオデジャネイロ開催)で「気候変動枠組条約」が採択されたのを受け、1995年から毎年開催。なお、気候変動の他に生物多様性を協議するCOPもあり、こちらへの対応も重要になっている

18世紀末にイギリスで始まった「産業革命」以来約250年、人類は化石燃料を活用することで豊かな暮らしを享受してきました。しかし化石燃料を燃やす際に発生するGHG(温室効果ガス)が、「気候変動」という未曾有の危機をもたらしました。

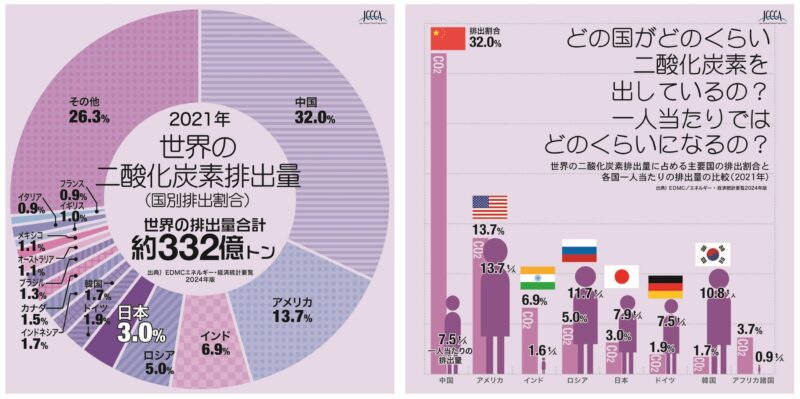

代表的なGHGであるCO2排出量の国別の内訳。最も多い中国は再エネの普及など、近年は脱炭素に向けた動きが活発化している。上位に入る日本の責任も重要

(出典:全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイトより)

脱炭素経営が解決をめざす「気候変動」とは?

猛暑も台風も原因は気候変動に

脱炭素経営について掘り下げる前に、その背景にある「気候変動」について説明しましょう。今や気候変動は人類の存亡にかかわる問題となっており、その深刻さを理解することで脱炭素経営の重要性も深く理解できるからです。

2023年から24年にかけて、世界の平均気温が1940年以降で最高を記録しました。日本国内においても、夏が桁違いに暑くなっていると感じた方も少なくないでしょう。他にも「数十年に一度」レベルといわれる規模の台風や豪雨が毎年のように起きたり、農作物や海産物が獲れなくなったり、明らかな異変が起きています。

海外に目を移すと干ばつや洪水、山火事、氷河の消失などが発生し、国土の大半が被害を受けるような大規模災害のニュースに接することも珍しくなくなりました。

これらの多くは気候変動によるもので、化石燃料に依存した人間活動が大きく関与しています。

主原因は化石燃料からの温室効果ガス

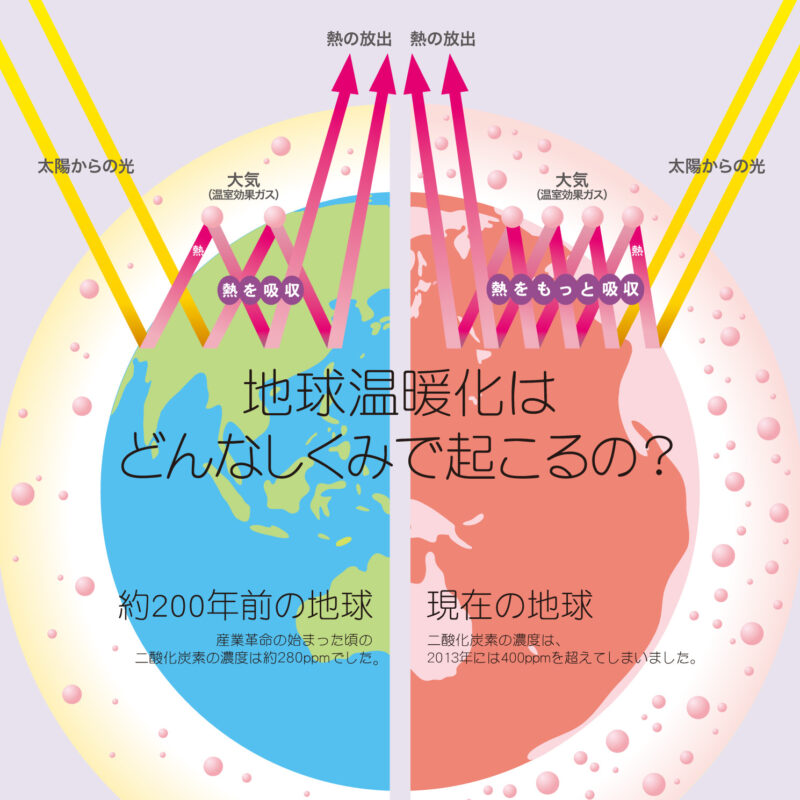

化石燃料を燃やすとGHG(温室効果ガス)(※3)が発生します。「温室効果」という名前の通り、GHGには太陽から降り注ぐ光を熱にして大気中にとどめて暖かくする働きがあります。中でもよく耳にするのがCO2(二酸化炭素)で、世界のGHG排出量全体の約80%を占めています。

※3:GHG(Green House Gas)はCO2を含めて7種類。詳しくは炭素会計についての記事で解説しています。

GHGも年間180億トン以内であれば、森林や海洋が吸収してくれます。かつてはこうした地球のメカニズムが排出量と吸収量のバランスを取り、人や動物が暮らしやすいレベルに気温を保っていました。

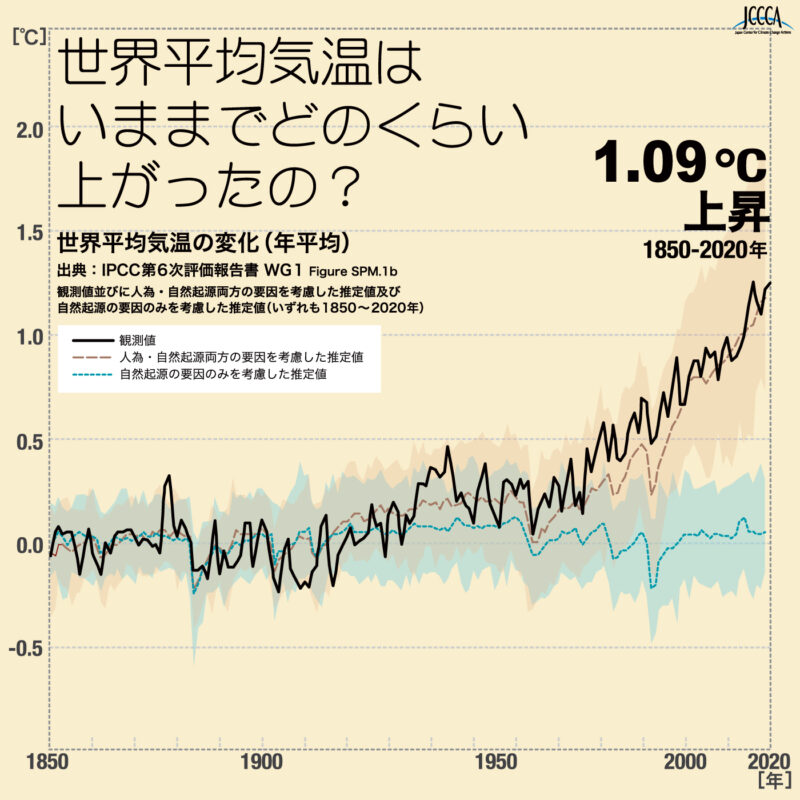

しかし産業革命(1880年代後半)を境に人間が出すGHGは増え続け、2023年は年間368億トンにのぼりました。こうして地球が吸収しきれない量が長年にわたって大気中に蓄積した結果、地球上の平均気温は産業革命前から約1.1℃上昇しています。

「約250年で1℃?」と思われるかもしれませんが、この「たった1℃」が大気の流れや海流に変動をもたらし、猛暑や台風、豪雨などの異常気象を引き起こします。このように気象のパターンが大きく変化し、その状況が長期的に続いていくのが気候変動です。

GHGには太陽からの熱を大気中にとどめ、暖かく保つ働きがある。しかし現在はGHGが増えすぎた結果、気温が過剰に上昇し気候変動を引き起こしている

(出典:全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイトより)

地球上の平均気温は産業革命(1850年頃)から約1.1℃上昇。とくに、化石燃料に依存した大量生産・大量消費型の社会が本格化した1950年代以降の上昇が顕著に

(出典:全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイトより)

「温暖化」でなく「気候変動」と呼ぶべき理由

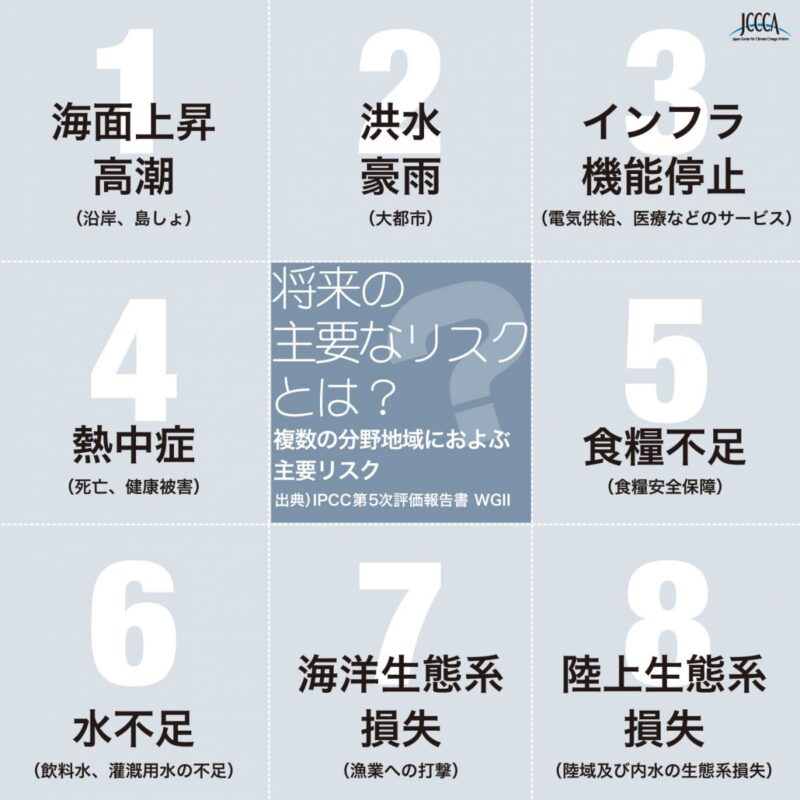

このまま何もしなければ、今世紀末までに地球上の平均気温は産業革命前と比べて3℃から最大5.7℃上昇すると予測されています。こうなると北極の氷が溶けて海面が上昇し、陸地が水没するなどして人類の生存はますます困難になってしまいます。

気候変動は「地球温暖化」とも呼ばれます。しかし温暖化というと「暖かくなるのは良い」と誤解されがち。これまで説明したとおり台風や豪雨など災害の種類が多岐にわたることなどから、国際機関や環境団体では「気候変動」または「気候危機」と呼ぶのが一般的です。

ちなみに国連のアントニオ・グレーテス事務総長は「地球沸騰化」(2023年7月)という言葉を用いて、強い危機感を示しました。

なお一部では、気候変動は太陽活動などの自然現象によるもので、人類の活動は関係ないといった主張も聞かれます。こうした説はほぼ否定され、人類が排出したGHGが気候変動を引き起こしたというのが科学的・世界的なコンセンサスになっています。

気候変動は多岐にわたるリスクを及ぼし「暖かくなる」よりも負の影響の方がはるかに大きい

(出典:全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイトより)

必須のキーワード「1.5℃目標」と「ネットゼロ」とは

気候変動の悪化を食い止めるには「脱炭素」、つまり化石燃料を燃やしてGHGを出し続ける社会から脱却するしかありません。

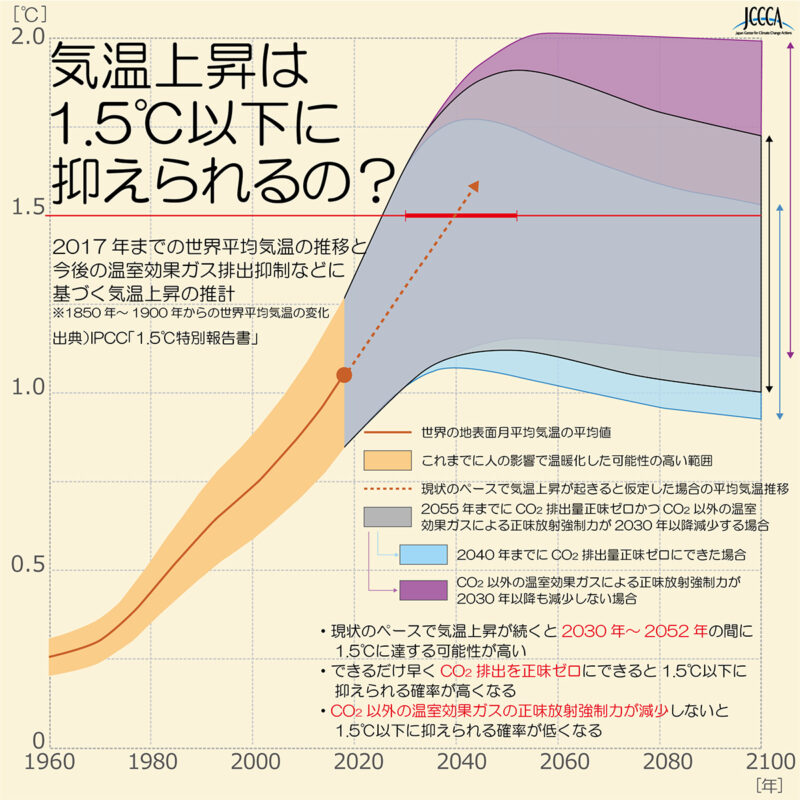

2015年12月、「COP21(第21回気候変動枠組条約締約国会議)」が、フランス・パリで開催。そこで「世界の平均気温上昇を産業革命以前と比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃以内に抑える努力をする」という約束がなされました。

この約束は「パリ協定1.5℃目標」と名付けられ、世界共通の目標になりました。そこでは「今世紀後半にGHGの人為的な排出と吸収のバランスを達成するよう、世界の排出ピークをできるだけ早期に迎え、最新の科学に従って急激に削減する」と、脱炭素の推進を掲げています。

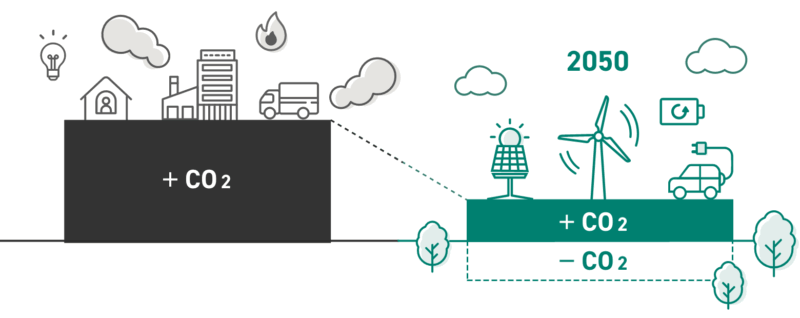

1.5℃目標を達成させるために必要なのが「2050年ネットゼロ」。これは「カーボンニュートラル」とも呼ばれ、2050年までに人間活動によるGHG排出量を「実質ゼロ」(下図参照)にすることを意味します。

2050年というと、まだ先のように感じるかもしれません。しかし、ネット・ゼロの達成は、この先10年間でどれだけGHGを減らせるかにかかっています。世界的な科学者・研究者のネットワークであるIPCC(気候変動に関する政府間パネル)(※4)は「2019年比で2030年までに43%、2035年までに60%削減する必要がある」と報告しています。

※4:IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change):1988年に国連機関が設立した政府間組織。メンバーは世界各地の気候や環境の専門家で、数年おきに報告書を発行(現在の最新版は第6次)。その知見をベースに「1.5℃目標」や「ネット・ゼロ」などの国際的な目標が決まった

日本も2020年10月、菅義偉首相(当時)が「2050年までのカーボンニュートラル」を宣言。翌年4月に「2030年のGHG排出量を2013年比で2030年46%削減、さらに50%削減の高みを目指す」と約束しました。

IPCCが描く「1.5℃シナリオ」は、できる限り早くGHGを削減する必要性を強調している

(出典:全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイトより)

実質ゼロとは、GHG排出量をできる限り削減し、それでも削減できない分は森林や海洋の吸収、GHG回収技術によって「差し引き0」にすること

(図:環境省「脱炭素ポータル」より)

今「脱炭素経営」が必要な4つの理由

「理由1」金融業界・投資家からの要請

パリ協定1.5℃目標の達成に大きな役割を担うのが、企業です。政府のリーダーシップや市民の努力も重要ですが、化石燃料を大量に使って利潤を追求してきた企業が腰を上げなければネットゼロは達成し得ないのです。

すでに上場企業では、脱炭素が企業価値を測る目安になっています。たとえば東証プライム上場企業は、2027年3月からGHG排出量の開示が義務付けられます。現在は金融庁がISSB(国際サステナビリティ基準審議会)(※5)の開示基準をもとに仕組みづくりを進めており、施行されれば有価証券報告書での開示が義務付けられる見通しです。

※5:ISSB(International Sustainability Standards Board):企業がESGなどの非財務情報を開示する際には、投資家が比較しやすいよう国際的に統一されたルールが必要になる。その基準を策定する機関として2021年に設立。英ロンドンに本部を置く非営利団体「IFRS財団」が運営

金融庁が主導していることからわかる通り、企業に脱炭素を求めるステークホルダー(利害関係者)の一つが金融業界。とくに投資家の動きは活発です。

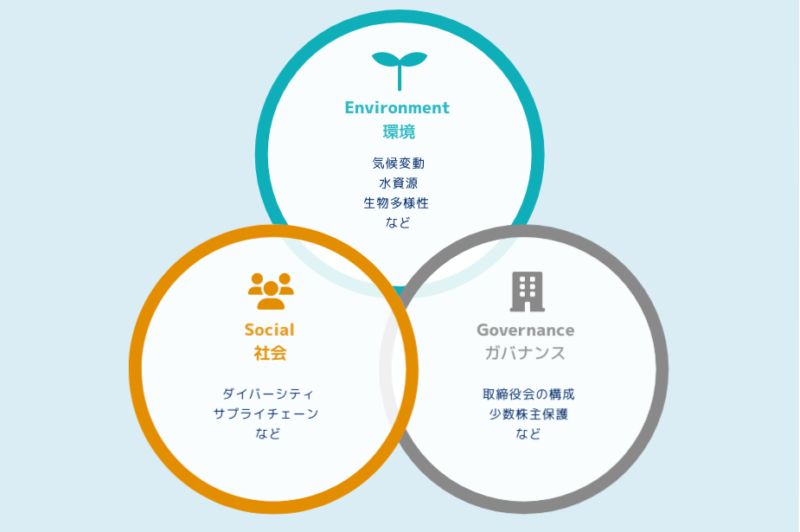

ESG投資という言葉を耳にしたことがあると思います。これは収益性や資本構造といった「財務情報」だけでなく、E(環境)、S(社会)、G(ガバナンス)への配慮といった「非財務情報」も考慮した投資を意味します。

世界のESG投資額は、2022年末で30.3兆ドル(約4500兆円)で世界全体の約24%。日本国内では4.28兆ドルと、2016年の0.47兆ドルから約10倍に拡大しています。投資家は「どれだけ儲かっているか」だけでなく「どれだけ環境や社会のことを考えているか」にも着目するようになったのです。

近年は投資家が株主提案を通して企業に脱炭素を働きかけたり、「ダイベストメント(投資撤退)」を行なって化石燃料関連の企業やプロジェクトから手を引いたりするケースも見られます。

投資家が脱炭素に積極的なのは地球の未来を思う気持ちもあるでしょうが、投資ビジネスを存続させるという切実な理由も大きいです。このまま気候変動が悪化し、投資先の企業が災害で操業を停止するようなことになれば、リターンを回収できません。

また「投資家」と言って思い浮かぶのは資産運用会社や投資銀行ですが、年金基金もその一角を占めています。将来の年金を確保するには目先のリターンよりも中長期的な安定感が求められるため、とくに年金基金はESG投資を重視する傾向にあります。

中でも日本政府の委託を受けて年金積立金の運用を行う「GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)」は、世界最大の機関投資家です。その運用資産額は約200兆円にのぼり、ESG投資の推進役を担っています。

脱炭素に先進的なヨーロッパなどでは、規制の強化も進んでいます。これらの地域では、GHG削減が不十分なことを理由に市場から締め出されるリスクも考えられます。脱炭素はビジネスの存亡にかかわる問題であり、企業の取り組みも年々真剣さを増しているのです。

ESG投資は、「E(環境)」の筆頭に気候変動を掲げる

(図:GPIFホームページ「ESG投資とは」より)

「理由2」取引先・サプライチェーンからの要請

ここまで読まれて「脱炭素は上場企業や大企業が取り組むものであって、非上場企業や中小は関係ない」と感じたかもしれません。これは大きな間違いです。

先に説明したプライム上場企業の「GHG排出量の開示」で義務付けられるのは、サプライチェーン全体の排出量です。製造業であれば自社工場からの排出だけでなく、原材料や部品の調達から生産、物流、販売、製品の使用や廃棄に至る全てのプロセスで排出量の報告義務が発生します。

一次請けや二次請け、孫請けとして、非上場企業が上場企業に原材料や部品を納入しているケースは珍しくありません。納入先から排出量データの提出を求められる可能性も高く、用意できなければ取引停止という事態も考えられます。

銀行や信用金庫が、脱炭素を融資の判断材料にするケースも増えています。3メガバンクや金融庁が2023年8月に合同で立ち上げた「サステナビリティデータ標準化機構」は非上場・中小企業を対象に、脱炭素を含むサステナビリティ関連情報開示の基準策定に乗り出しました。

裏を返せば、他社に先駆けて脱炭素を進めれば取引を継続でき、新規開拓の可能性も高まります。そうなれば、企業価値の向上や持続的な成長につながります。脱炭素経営はまさに「選ばれるための」戦略でもあるのです。

「理由3」カーボンバジェットからの要請

脱炭素経営は、GHG排出量の多い業界だけが取り組めば良いものでもありません。たとえば排出量の少ないサービス業でも、オフィスや店舗の電力を再エネ由来にする、タクシーでの移動を鉄道や自転車に変えるなど、できることから取り掛かるべきです。

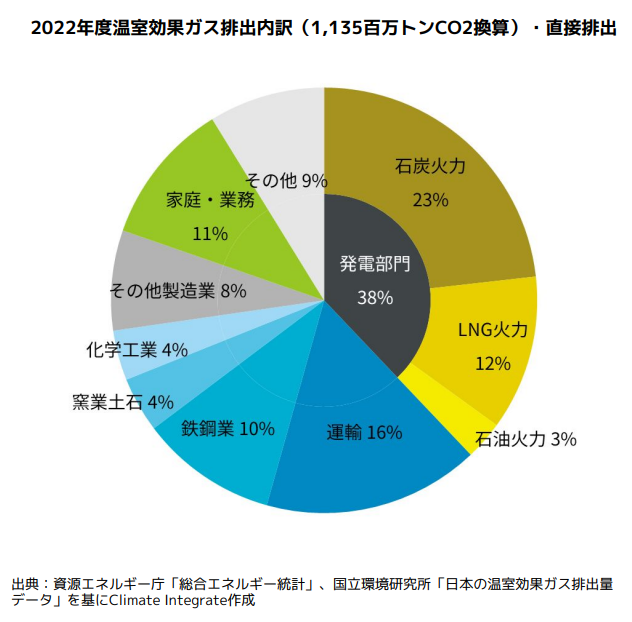

その理由は「カーボンバジェット」(炭素予算)にあります。これは1.5℃目標を達成するために排出が許されるGHGの上限を定めたもので、日本は65億トンしか残されていません。日本は年間約10億トンのGHGを排出してきたので、あと6年程度で使い切ってしまう計算です。

製鉄、鉄鋼、セメント業などは、技術的な問題で脱炭素にしばらく時間がかかります。これらの業界が脱炭素のイノベーションを生むまでの間のカーボンバジェットを確保しておくためにも「できる業界から、できることを、できるだけ早く脱炭素」が鉄則です。

日本のGHG排出量の内訳(2022年度)。石炭とLNG(液化天然ガス)火力を合わせた発電部門が多く、再エネ電力の普及が求められる。家庭・業務部門は11%に過ぎず「こまめに電気を消す」といった消費者個人の取り組みだけでは限界があり、企業が果たす役割は大きい

(図:Climate Integrate「これからの気候・エネルギー政策に向けたファクト集」より)

「理由4」消費者・将来世代からの要請

人材確保や消費者とのエンゲージメント(関係づくり)という観点からも、脱炭素経営は必須です。国内外ともに若者世代を中心に環境や社会に対する意識が上がっており、就職先や商品・サービスを選ぶ際の基準にする傾向にあります。

気候変動は人権問題でもあり、飢餓や紛争を引き起こします。その被害は男性よりも女性、大人より子ども、富裕層よりも貧困層、GHGを多く排出する先進国よりも排出量の少ない発展途上国の方が大きくなる傾向にあります。

化石燃料で豊かな暮らしを享受してきた年配世代のツケを、将来世代が払わされるという構図も問題です。

「Climate Justice(気候正義)」という名のもとに、こうした不公正を正そうとする運動が若者を中心に盛り上がっています。運動の立役者となったスウェーデンの環境活動家・グレタ・トゥーンベリさんの真剣な訴えに、圧倒された方も多いことでしょう。

このようにシビアな眼を持った消費者や将来世代に選ばれる企業になるためにも、できるだけ早く脱炭素経営に取り組むべきです。

まとめ 脱炭素経営を「自分ごと」に

以上、脱炭素経営とは何か、背景にある気候変動の問題、脱炭素経営が求められる理由を解説してきました。今や脱炭素経営は社会全体の要請であり、取り組めば企業価値の向上につながります。大企業か中小企業か、上場か非上場か、GHG排出量の寡多に関係なく、全ての企業にとって「自分ごと」であることもご理解いただけたと思います。次回は実践編として、取り組みを進めるための「炭素会計」について解説をします。