炭素会計 実践入門2|目標設定・削減

脱炭素経営には、GHG排出量の見える化だけでなく、削減目標の設定と実行が欠かせません。

本記事では、前回の「炭素会計 実践入門1|CO2排出量の算定」に続き、目標設定と削減策の実践に焦点を当てます。

本シリーズ「炭素会計 実践入門」では、脱炭素経営に必要な炭素会計の基礎と実務を解説しています。

目次

炭素会計とは?そして事業者に求められていること

炭素会計とは、自社の事業活動によって排出される温室効果ガス(GHG)を正確に把握し、それに基づいて削減目標を立て、実行し、その結果を開示するまでの一連の取り組みを指します。

これらの取り組みは、企業が社会的責任を果たすためだけでなく、将来のリスク管理や競争力の強化にも直結します。

日本政府が掲げる「2050年カーボンニュートラル」の達成に向け、企業にも中長期目標とそれに向けた着実な行動が求められています。

炭素会計の全体像は、以下の4つのステップで構成されます。

- ①排出量の算定:現時点で、どれだけ温室効果ガスを排出しているかを見える化

- ②目標設定・削減:将来に向けて、どれだけ・どうやって減らしていくかを計画

- ③情報開示:削減の取り組みや結果を社外に開示

- ④オフセット:削減しきれなかった分を、他の手段で相殺

本記事では、この中でも特に重要なステップである「2. 目標設定・削減」について詳しく解説します。

目標設定の考え方

目標設定は、脱炭素経営をかたちにするための設計図です。

単に削減量を数字で決めるのではなく、事業戦略や社内リソースとの整合性を持ち、具体的な削減行動につながる設計が求められます。

また、ステークホルダーに対して「信頼性のある目標」として提示できることも重要です。

目標を立てる際には、以下のように3つのステップで整理すると考えやすくなります。

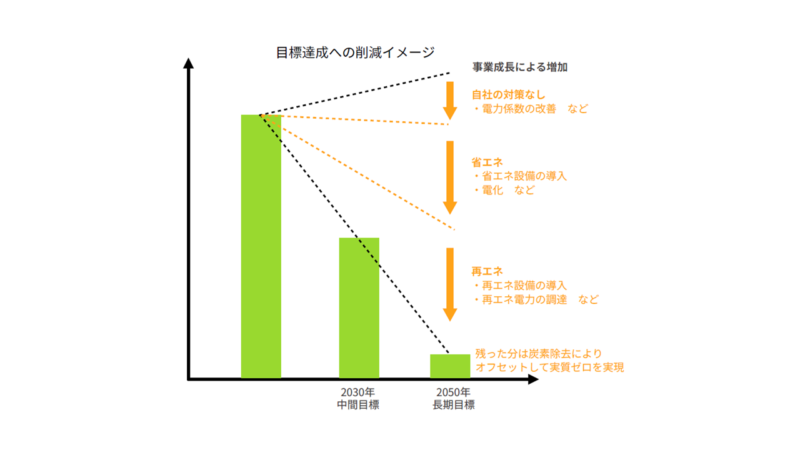

STEP1|ベースラインを描く

まずは、将来の事業成長とともに、どれくらい排出量が増えるのかを予測します。

この「何もしなかった場合の排出見通し」をベースラインと呼びます。

多くの企業では、今後の売上増加や事業拡大を見込んだ成長計画を立てているはずです。

排出量もそれに連動して増えるため、こうした見通しに基づくベースラインの設定が出発点となります。

STEP2|削減余地を見積もる

ベースラインが描けたら、次はどのように削減していけるかを検討します。

たとえば、次のような削減要素を積み上げていきます。

- ・電力係数の改善(再エネ拡大などにより、調達電力の排出量が自然に減る)

- ・自社の努力による削減(省エネ設備の導入、再エネへの切り替えなど)

削減策の優先順位や導入時期も見積もりしておくことで、実行可能性の高い計画になります。

STEP3|オフセットで実質ゼロを目指す

どれだけ対策を講じても、すべての排出をゼロにするのは困難です。そこで活用されるのが「オフセット」です。

オフセットとは、排出を直接削減するのではなく、他の手段で埋め合わせることを指し、たとえば以下のような手段があります。

- ・カーボンクレジットの購入

- ・森林によるCO2吸収への投資

- ・吸収技術(DAC等)を活用した相殺

これらを活用して、削減しきれない分を補い、「実質的なゼロ」を目指します。

SBT(Science Based Targets)とは

目標を設定するうえで、重要なのが「SBT(Science Based Targets)」という考え方です。

SBTとは、パリ協定で定められた水準(気温上昇を1.5℃以内に抑え、2050年までにネットゼロを達成)と整合した温室効果ガス(GHG)の削減目標のことであり、企業の削減目標が「科学的に妥当かどうか」を判断するための国際的かつ信頼性の高い枠組みです。

GHG排出量の算定には「GHGプロトコル」という世界標準のルールがありますが、SBTはその次のステップ=“目標設定”の世界標準として位置づけられています。

企業が「どれだけ減らすか」を語るだけでなく、「なぜその目標なのか」を説明するうえでも有効です。

また、SBTの水準を満たす目標を設定し、「SBTイニシアチブ(SBTi)」という組織に申請することで、第三者認定を受けることが可能になります。認定を受けることで目標の信頼性が高まり、ステークホルダー(投資家、顧客、取引先など)への説明やアピールもしやすくなります。

もちろん認定を受けない場合でも、SBTの水準を参考に目標を設計することには大きな意味があります。

SBTの水準

SBTでは、目標の厳しさに応じて3つの水準が定められています。

- ・2℃水準:気温上昇を2℃以内に抑える目標

- ・WB(Well-Below)2℃水準:2℃を「十分に下回る」目標

- ・1.5℃水準:最も厳しい水準。多くの先進的な企業がこの基準で目標を設計しています

現在は「1.5℃水準」を採用する企業が増えており、SBTiによる認定もこの水準が主流です。

SBTの要件

SBTの基準を満たすためには、以下のような要件をおさえる必要があります。

| 対象範囲 | 子会社を含む企業全体の目標設定が推奨されているが、子会社独自の設定も可能。 ※「支配力基準」または「出資比率基準」で適用範囲を判断 (詳細は【炭素会計実践入門1】排出量の算定を参照) |

| 基準年 | 削減目標の基準となる年。データが存在する最新年とすることを推奨。 |

| 目標年 | 申請から5~10年以内とし、併せて長期(2050年など)の目標設定も推奨。 |

| 進捗報告 | 毎年のGHG排出状況の開示が必要。 |

| 見直し | 最低でも5年毎に目標の見直しが必要。 5年に満たなくても、重大な変更がある場合は再計算が求められる。 |

注意点➀|再設定が必要なケース

以下のような変化があった場合は、目標の再設定(再計算)が求められます。

- ・Scope3の排出割合が全体の40%以上になるなど、対象範囲が大きく変化した

- ・排出量または目標範囲における除外排出量の大幅な変化

- ・買収・売却・合併・仕事の企業内部化・外部化など、企業構造や活動の大きな変化

- ・基準年の排出量や成長前提の大きな見直し

- ・SBT目標を設定する際に使用される予測 / 前提に対するその他の重要な変更

注意点②|オフセットは算入不可

SBTでは、カーボンクレジットやCO2吸収プロジェクトによる削減貢献量は、目標達成に算入できません。

「自社の排出を実際に減らすこと」が求められるのが特徴です。

中小企業向けSBT

SBTは本来、大企業向けの制度として設計されてきましたが、中小企業でも取り組みやすいように、申請が簡略化された制度も提供されています。

通常版と比較し、

- ・提出書類が簡素化されている

- ・排出削減目標が柔軟に設定できる

- ・費用が安価である

などの特徴があり、この仕組みを活用することで、限られたリソースの中でも、信頼性のある目標設定を行うことができます。

「整合性チェックツール」を活用しよう

目標の設計がひととおり完了したら、SBTiが提供している「Near-Term Tool」を使って、設定した目標がSBTの水準を満たしているか確認してみましょう。

これはExcel形式のチェックツールで、排出量や削減率、目標年などを入力することで、自動的に1.5℃やWB2℃水準との整合性を判定してくれます。

SBT認定を検討している場合はもちろん、目標の妥当性を自己チェックしたいときにも便利です。

スコープ別の設定方法

温室効果ガス(GHG)の排出量は、スコープ1〜3に分類されます。

それぞれに合った目標設定方法を理解し、適切に設定することが炭素会計の実践には欠かせません。

スコープ1・2(自社の直接排出/購入電力の間接排出)

スコープ1は自社が直接排出する温室効果ガスを指します。

例えば、工場で燃料を燃やす際の排出や社用車の燃料消費などが該当します。

スコープ2は、購入した電力・熱・蒸気の使用による間接排出を指します。

電力の排出係数によって数値が変わるため、再生可能エネルギーへの切り替えは特に効果的です。

「ロケーション基準」か「マーケット基準」を選択可能ですが、再エネ調達努力を反映できるため、「マーケット水準」を選ぶのが一般的です。

目標水準の設定

スコープ1・2の目標設定には、主に以下の2つのアプローチがあります。

- ・総量削減目標

例:毎年4.2%以上の削減(1.5℃水準に対応)を目指す - ・部門別脱炭素化アプローチ(SDA:Sectoral Decarbonization Approach)

産業ごとに設定された目標水準に沿って削減率を計画します。

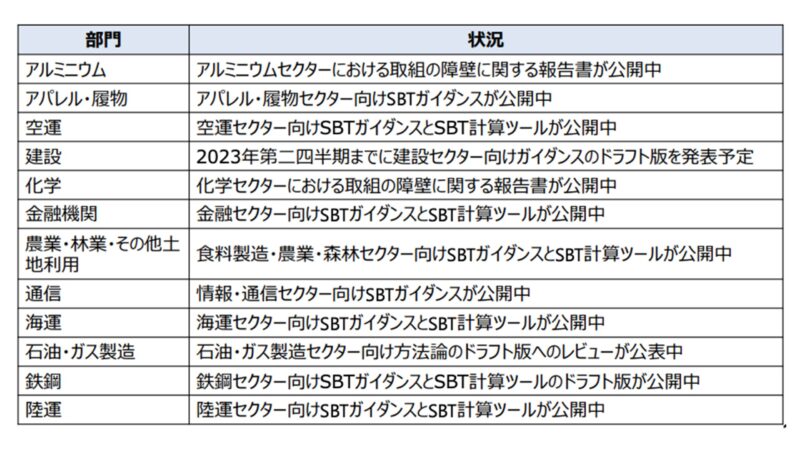

部門別脱炭素化アプローチ(SDA)とは?

部門別脱炭素化アプローチ(SDA:Sectoral Decarbonization Approach)とは、産業や事業の種類ごとに固有の排出削減方法や要求事項が設定された枠組みです。

この方法は、各部門の特徴に応じた具体的な削減目標を示しており、自社が該当する部門の要件に従うことが求められます。

そのため、SDAが適用される場合は、一般的な目標設定よりもこちらの基準が優先されます。

まずは、自社の事業がどの部門に該当するかを確認し、該当する場合はSDAに基づく目標設定の詳細を確認することが重要です。

排出量の除外ルール

スコープ1・2においては、排出量の5%までは除外が認められています。

ただし、除外する場合は理由を明確に記載する必要があります。

スコープ3(サプライチェーン排出)

スコープ3は、自社のサプライチェーン全体で発生する間接排出を指します。

目標水準の設定

スコープ3の排出量削減の目標設定には、主に以下の4つの方法があります。

- ・総量削減

サプライチェーン全体で発生する温室効果ガスの排出量を、毎年2.5%以上削減する目標です。

これは「WB(Well-Below)2℃水準」に対応した目標となります。 - ・経済的原単位削減

売上や付加価値などの経済活動の単位あたりの排出量を、前年より7%以上減らす方法です。

効率的に事業を進めながら排出を抑えることを目指します。 - ・物理的原単位削減

生産量や出荷量などの物理的な単位あたりの排出量を、前年より7%以上減らす目標です。

これは、部門別脱炭素化アプローチ(SDA)に基づいて設定することもあります。 - ・サプライヤー/顧客エンゲージメント目標

自社だけでなく、サプライヤー(仕入先)や顧客にも排出削減の目標設定を促し、一緒に排出削減に取り組む方法です。

一般的には、企業は「総量削減」か「物理的原単位削減(SDA)」のいずれか、あるいは両方を組み合わせて目標を設定します。

また、サプライヤーや顧客にも排出削減の目標設定を促す「エンゲージメント目標」を併用するケースも多く、これにより、サプライチェーン全体で排出削減の取り組みを広げることができます。

目標設定の注意点

スコープ3の目標設定にあたって、下記の3点を理解しておきましょう。

- ①自社のサプライチェーン排出量のうち、40%以上を占める項目には目標設定が必要

- ②できるだけ広い範囲の排出源をカバーし、自社で管理可能な排出量のうち2/3以上を目標に含めることが求められる

- ③排出量の5%までは除外が認められているが、その場合は理由を明確に示す必要がある

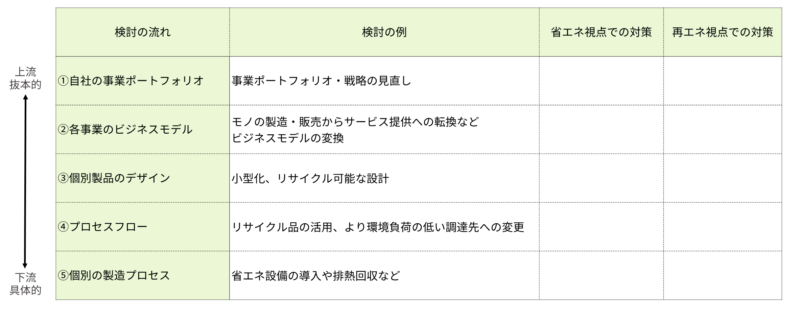

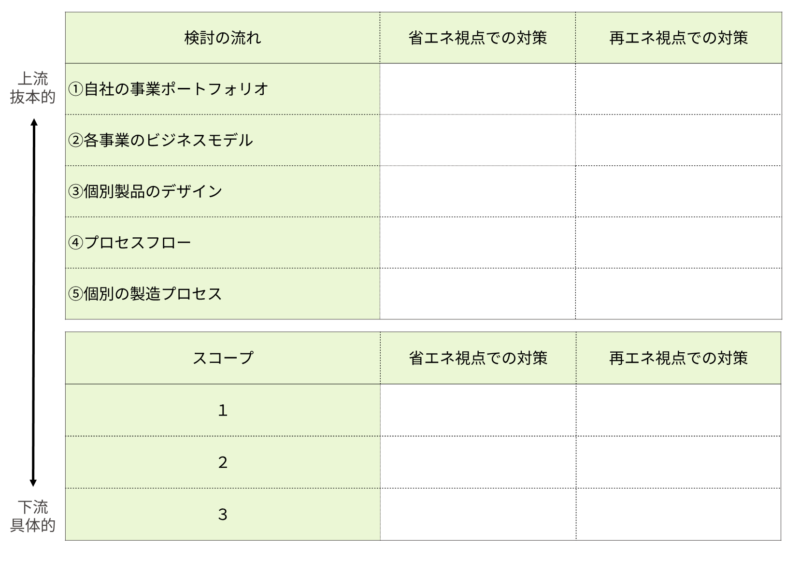

削減策の検討方法

目標を設定したあとは、具体的な削減策の検討に移ります。

ここでは短期的な改善だけでは不十分で、中長期的かつ抜本的な対策が求められます。

まずは全社的な大きな視野で持続可能な事業のあり方を検討した上で、上流から下流まで、省エネ・再エネの視点で削減対策を抜け漏れなく考えるという流れになります。

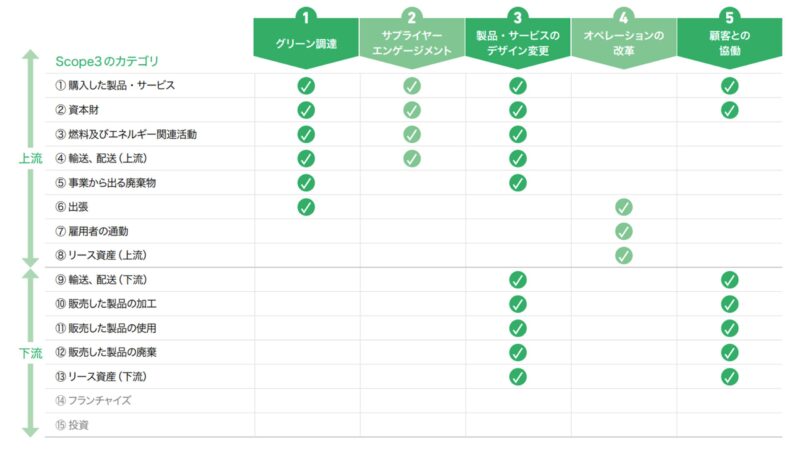

例えば、削減の取組を5段階で検討した場合、下記のような項目に分けられ、表にまとめることができます。

このように、上流から下流までの全体像を押さえたうえで、省エネ・再エネの視点から抜け漏れなく対策を検討します。

また、代替エネルギーなど、手段はあるもののコスト等で現在は採用できない打ち手も、その理由も含めて残しておくと定期的に見直しを行う場合に有益な情報になります。

削減策の具体例(分類と手段)

スコープ3は、自社のサプライチェーン全体で発生する間接排出を指します。

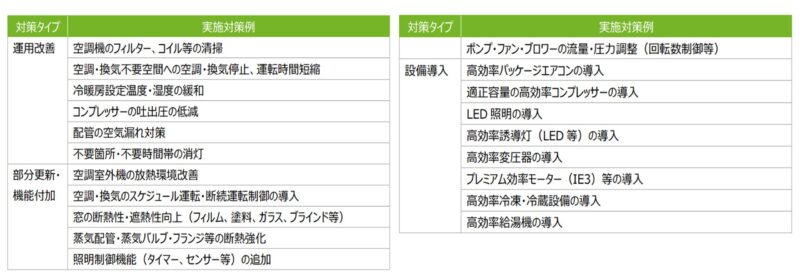

削減策1|省エネ対策の洗い出し

運用改善、部分更新・機能追加、設備導入など省エネにつながる対策です。

下記を参考に、自社で取り組み可能な策がないか確認してみましょう。

(図:環境省『中小規模事業者のための 脱炭素経営ハンドブック -温室効果ガス削減目標を達成するために- Ver.1.1』より)

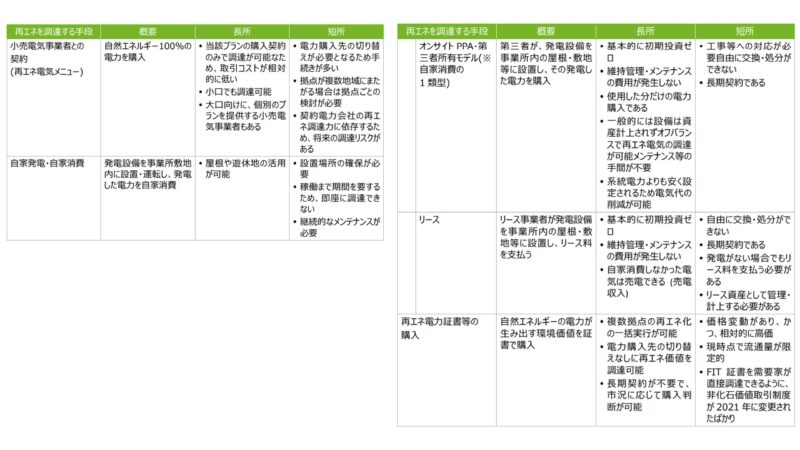

削減策2|再生可能エネルギーの導入

自社で利用している電力を再生可能エネルギーにするという対策です。

電気事業者との契約を再エネメニューに切り替えるという方法から、自家発電設備の導入、オンサイトPPAや、再エネ証書の購入などさまざまな方法があります。

条件によっては現状の契約価格と同額で、再生可能エネルギーに切り替えられるケースがあります。

(図:環境省『中小規模事業者のための 脱炭素経営ハンドブック -温室効果ガス削減目標を達成するために- Ver.1.1』より)

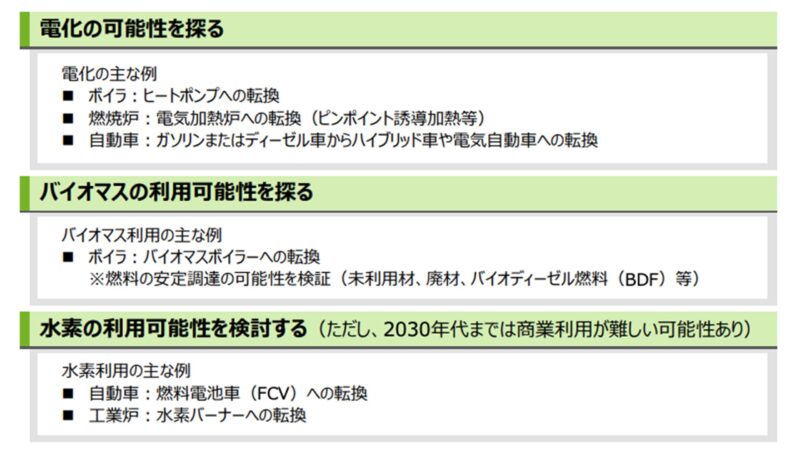

削減策3|燃料消費からのエネルギー転換

例えば、下記のような方法が考えられます。

- ・ガソリン車など燃料を消費している設備で電化できるものは電化して、電力を再生エネルギーに変える

- ・化石燃料をバイオマス燃料、また水素やアンモニアなどの次世代エネルギーに切り替えていく

コスト等で現実的には難しい場合も多く、環境省の資料でも「可能性を探る」「可能性を検討する」という表現になっていますが、検討の結果を記録に残し、定期的に見直せるようにしておきましょう。

(図:環境省『中小規模事業者のための 脱炭素経営ハンドブック -温室効果ガス削減目標を達成するために- Ver.1.1』より)

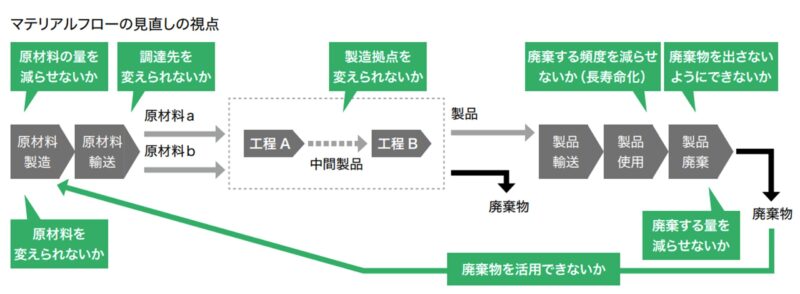

削減策4|マテリアルフローの見直し

サプライチェーンのモノの流れを見直し、CO2排出量を削減します。

- 上流:原材料の種類や量、調達先について、より環境負荷が小さいモノへの変更を検討する

- 下流:製品からでる廃棄物を減らす 活用する余地を検討する

(図:『SBT等の達成に向けた GHG排出削減計画策定ガイドブック』より)

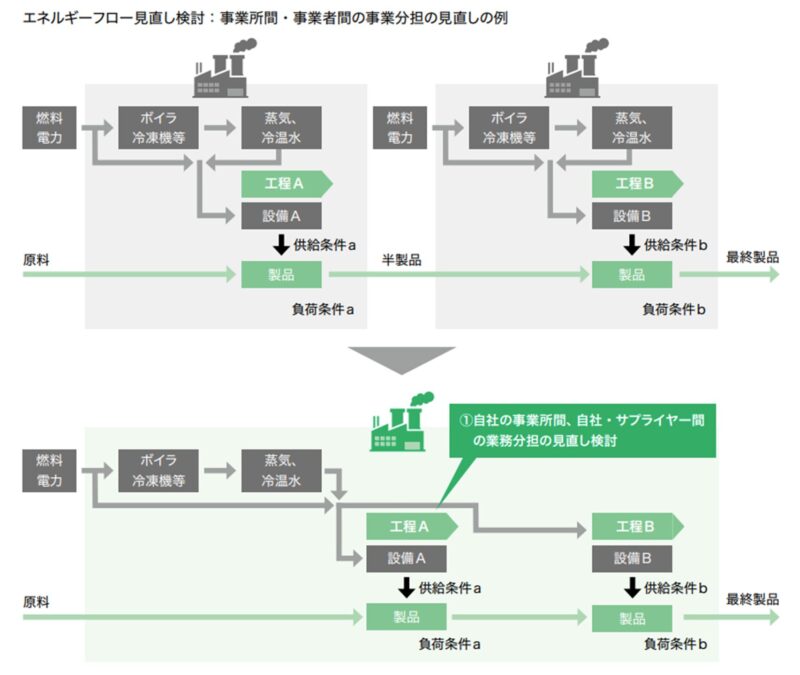

削減策5|エネルギーフローの見直し

サプライチェーンを含めた業務分担やプロセスの見直しにより、CO2排出量を削減します。

例えば、下記の図のように2つの事業所・事業者間で中間製品と最終製品への加工を行なっている状態から1箇所で行うようにすることで、エネルギーフローの効率化を行います。

(図:『SBT等の達成に向けた GHG排出削減計画策定ガイドブック』より)

その他にも、プロセス全体の見直しを行い、工程数の削減や、要件の緩和などエネルギーフローを効率化していくなどの方法もあります。

削減策6|スコープ3の削減

最後に、スコープ3に対する削減策を見ていきましょう。スコープ3の削減策は、大きく5つに分類できます。

(図:『SBT等の達成に向けた GHG排出削減計画策定ガイドブック』より)

この表ではスコープ3のどこに有効な対応か確認できるようになっているため、自社の排出量の多いカテゴリに対して対策を検討する際に有効です。

①グリーン調達

グリーン調達は、自社の調達方針や方法の変更を通じて、排出削減に成功したサプライヤーから調達したり、GHG排出量の 少ない物品を調達したりすることで、排出削減を行う方法です。

<具体的な削減策の例>

- ・よりGHG排出量の少ない商品を提供するサプライヤーから調達する

- ・調達する物資をよりGHG排出量の少ない代替品に切り替える

- ・サプライヤーとの調達方法・ネットワークを最適化する

- ・排出削減を調達の要件にし、サプライヤーの排出削減を促す

- ・サプライヤーとして参加するための排出削減関連の要件を定める

②サプライヤーエンゲージメント

サプライヤーエンゲージメントでは、サプライヤーと協力することにより、当該サプライヤーによる製造や輸送などの企業活動の排出を削減する取組を行います。

<具体的な削減策の例>

- ・サプライヤー自身の排出削減目標を設定してもらうよう働きかける

- ・主要サプライヤーと排出削減のための共同プロジェクトを実施する(再エネ導入等)

- ・サプライヤーの排出削減のための資金調達支援を行う

- ・サプライヤーに対して、削減のノウハウ・情報を提供する

- ・サプライヤーに、さらに上流のサプライヤーに対して排出削減の働きかけを行うことを求める

- ・同業他社も巻き込み、業界全体の排出削減のためのサプライヤーへの働きかけを実施する

③製品・サービスのデザイン変更

自社の提供する製品やサービスを変更することにより、排出削減を行います。

<具体的な削減策の例>

- 上流、下流共通

- ・ものづくりからサービスへビジネスを転換する

- ・ライフサイクル排出量が少ない商品設計にする

- 上流向け

- ・リサイクル可能な商品設計にする

- ・製品寿命の延長を図る

- ・少ない素材量/低炭素な素材で同等の製品を製造する

- 下流向け

- ・省エネ性能が高い製品を開発する

- ・利用者が製品の使用(量/頻度)を少なくできるように設計する

④オペレーションの改革

自社のオペレーションを改革することで排出につながる活動を軽減します。

<具体的な削減策の例>

- ・通勤や出張の削減を実施する

- ・GHGの排出量が少ない活動を促す業務プロトコルを策定する

- ・フランチャイズ先との契約を見直す

⑤顧客との協働

顧客の行動変容を促すことで排出を削減します。

<具体的な削減策の例>

- 上流、下流共通

- ・CFPの見える化により、顧客の削減行動を支援する

- ・GHG排出量の少ない代替品を提案・提供する

- ・製品の長期利用を働きかける

- ・リユース/リサイクルへの協力を働きかける

- 下流向け

- ・自社製品のGHG排出量のより少ない使用方法を案内・支援する

- ・消費者に対してGHG排出量の少ないライフスタイルを提案する

- ・ナッジ的手法により、消費者の脱炭素行動を促す

削減策のまとめ

ここまで、さまざまな削減策をご紹介してきました。

削減策は多岐にわたり、相互に関連するものもあるため、きれいに整理するのは容易ではありません。

まずは冒頭で説明したように、事業の上流から下流までの縦の軸と、各段階での省エネ・再エネという横の軸の両面から、全体をもれなく網羅することが重要です。

上流から下流まで検討することで、大枠はカバーできますが、さらにスコープ1〜3ごとにも、省エネ・再エネの視点で削減策を確認・補強していくと、より確実な計画が立てられます。

このような流れで削減策を検討し、計画を進めることをおすすめします。

目標設定の際に役立つ関連情報

電力係数の将来見込み

多くの事業者で電力を使用しており、将来の排出係数は目標設定に影響します。

日本政府は2030年度の電力の排出係数を0.25とする方針を示しています。

目標を立てる際には、このような将来の排出係数を反映するとよいでしょう。

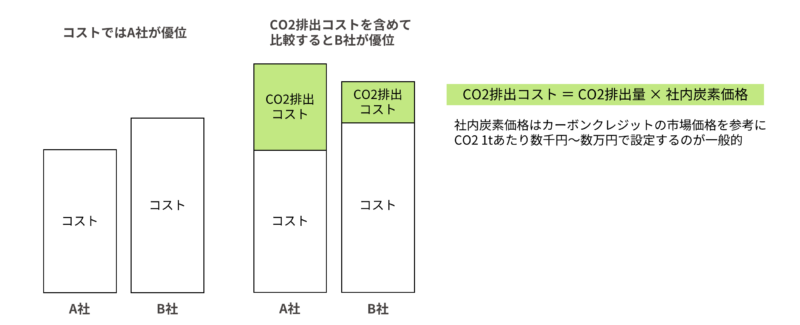

社内炭素価格(ICP)の導入

社内炭素価格とは、CO2排出量に対して、社内炭素価格を乗じて金額に換算し、CO2排出量も含めた意思決定を行うことで省エネ、また低炭素の設備やサービスの導入を推進するための仕組みです。

CO2排出量に対して社内で価格(例:1tあたり1万円)を設定し、投資判断に環境コストを組み込むことで、省エネ・低炭素の選択がしやすくなります。

参考リンク集

目標設定にあたって、特に活用頻度の高いページをピックアップして紹介します。

環境省|グリーン・バリューチェーン・プラットフォーム

サプライチェーン排出量の算定に関する基本情報から、実務に役立つ資料・データベースまで網羅的に掲載されています。

炭素会計を進める上での必須リソースです。

Science Based initiative(SBTi)公式サイト

参考:Science Based Targets initiative

SBTのウェブサイト。算定ツールや日本語のスタートガイドなどの情報が掲載されています。

- SBT|Resouce Library

算定ツール:SBTi Corporate Near-Term Tool

スタートガイド:SBTi Getting Started Guide - SBT|セクター別ガイダンス

invox炭素会計なら、脱炭素経営がもっと手軽に

invox炭素会計は、温室効果ガスの排出量を算定し、目標設定ツールで削減目標と計画を作成可能。

グリーン調達やカーボンクレジットを利用したオフセット支援まで、企業の脱炭素経営をまるごとサポートする、ずっと低コストな炭素会計システムです。

炭素会計についてお悩みの場合、個別相談会で詳細をご相談ください。

セミナー等でよくいただく質問をまとめた炭素会計 Q&Aも公開しています。