【保存版】領収書の正しい扱い方|作成・データ送付・スキャン・電子化まで完全ガイド

ビジネスで欠かせない「領収書」。

これまで紙での発行が中心でしたが、近年は PDF で送付したり、スキャンしてデータ化・電子保存するケースが急増しています。

電子帳簿保存法やインボイス制度の対応も求められる今、領収書の扱いを正しく理解しておくことが重要です。

本記事では、領収書の作成からデータ送付・スキャン保存・電子領収書まで、最新のルールと実務に即した対応方法をわかりやすく解説します。

目次

領収書とは?ビジネスにおける役割と基本項目を解説

領収書とは、代金を支払った事実を証明する書類です。

主に経費精算や税務処理で、支出の裏付けとして重要な役割を果たします。

領収書の法的位置づけ

領収書は、法人・個人事業主を問わず、取引を証明する「国税関係書類」として保存が義務づけられています。

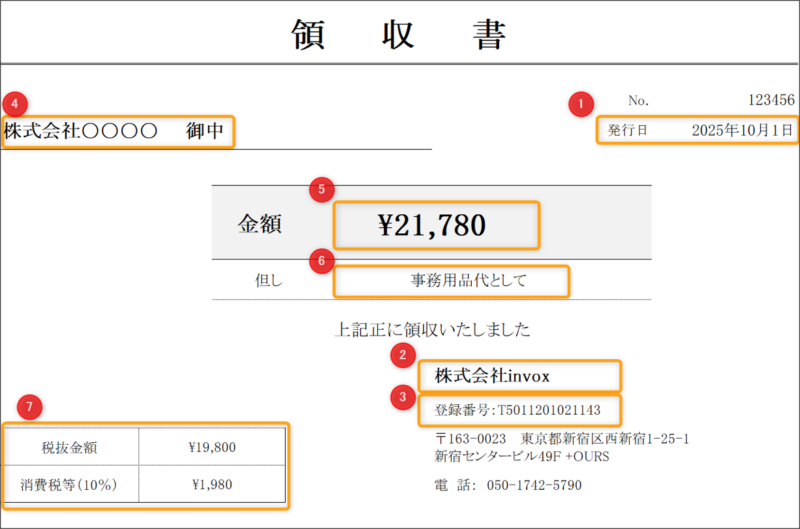

領収書の記載内容

- ① 取引年月日

取引日を記入します。日付の誤記に気をつけましょう。 - ② 発行者名

領収書を発行した企業や個人の名称を記載します。 - ③ 登録事業者番号

適格請求書発行事業者の登録番号を記載します。受け手が仕入税額控除を受けるために必要になります。

インボイスの場合は必須となります(詳細は後述のインボイス制度の章をご覧ください)。 - ④ 宛名

取引先の正式名称を記載します。「上様」という記載もできますが、宛名は明記する形が望ましいです - ⑤ 金額

金額を記載します。 - ⑥ 但し書き

具体的な取引内容を記載します。 - ⑦ 消費税率ごとの対象金額、消費税額

受領者が消費税の計算がしやすいように消費税率や消費税額を記載します。

インボイスの場合は必須となります(詳細は後述のインボイス制度の章をご覧ください)。

【領収書イメージ画像】

領収書にまつわる法制度

インボイス制度

領収書を作成する上でインボイス制度の内容を理解しておく必要があります。

きちんと理解したい方は下記の動画や資料をご覧ください。

(動画)「インボイス制度」への“超”実践的な対応方法

最低限のポイントだけを抑えておきたい方は下記をご参照ください。

課税事業者の場合

適格事業者として登録し上記①~⑦の項目を記載して領収書を作成します。

適格事業者の登録については国税庁の「適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)」をご覧ください。

免税事業者の場合

上記「③登録事業者番号」以外の項目を記載します。

電子帳簿保存法

作成した領収書を保管する際は電子帳簿保存法の要件を満たした形で保管する必要があります。

電子帳簿保存法の詳細は下記にて解説していますが、電子帳簿保存法は領収書以外の経理関係の書類も対象となります。

電子帳簿保存法の理解や対応に時間を使いたくない方は電子帳簿保存法対応のサービスを利用して経理関係の書類を保管するようにしましょう。

(動画)「改正電子帳簿保存法 電子取引」への“超”実践的な対応方法

電子帳簿保存法対応の製品はJIIMA(日本文書情報マネジメント協会)による認証済みのサービスが公開されています。

電子取引とスキャナ保存の両方に対応した製品を選択すると確実です。

参考:

領収書の取り扱いにおけるよくある不備と注意点

領収書は取引証憑として重要な書類ですが、意外と形式面の不備が多く見られます。

ちょっとしたミスでも税務調査の際に指摘されることがあるため、以下のポイントには特に注意しましょう。

宛名抜け・金額訂正などの形式的ミス

宛名や金額、但し書きの記入漏れは、取引の真正性が疑われやすい典型的な不備です。

宛名は「上様」でも有効ですが、可能であれば正式な取引先名を記載しましょう。

また、金額を訂正する場合は二重線や訂正印ではなく、発行元に再発行を依頼するのが原則です。

但し書きを空欄にすると支払目的が不明になり、経費として認められないリスクもあります。

💡 ポイント:

- ・宛名・金額・但し書きはすべて記入する

- ・訂正が必要な場合は再発行を依頼

- ・支払目的を明確にする(例:「商品代として」「会議費として」など)

印紙の貼り忘れ(5万円超の取引が対象)

紙で発行する領収書のうち、5万円を超える取引には印紙税が課されます。

印紙税法の規定により、該当する場合は200円の印紙を貼付しなければなりません。

一方、電子領収書(PDFなど)には印紙税はかかりません。

印紙税は「紙に貼付すること」が前提のため、電子データ形式で発行・保存される場合は対象外です。

💡 ポイント:

- ・紙の領収書のみ印紙税の対象

- ・PDF・電子データ発行の場合は印紙不要

- ・印紙漏れは追徴課税の対象になることもあるため注意

テンプレートが古く法令非対応

2023年10月のインボイス制度開始および2024年1月からの電子帳簿保存法の完全義務化により、

領収書のフォーマット要件も変わりました。

古いテンプレートをそのまま使っている場合、適格請求書として認められないリスクがあります。最新の法令に対応したフォーマットや、クラウド型の請求・領収書システムを利用するのが安全です。

💡 ポイント:

- ・登録番号・税率・発行者情報の記載を忘れない

- ・インボイス制度、電子帳簿保存法の要件に対応したテンプレートを使用

データ送付時に気をつけたい3つのポイント

領収書を電子的に送付する場合には、いくつかの方法と注意点があります。

① 紙の領収書をスキャンして送信する場合

手書きや印刷した領収書をメールで送る場合は、

スキャナやスマートフォンのカメラで撮影してPDFまたは画像データに変換します。

このとき、受領者が内容を正確に確認できるよう、解像度や鮮明さに注意しましょう。

また、この方法は電子帳簿保存法上の「スキャナ保存」に該当するため、

改ざん防止や訂正履歴を確認できる体制を整えておくことが求められます。

② 作成した領収書をPDF化して送信する場合

Word・Excelなどで作成した領収書をPDF形式に変換してメール送付する方法も一般的です。

受領者が電子データとして保存する場合には、

そのPDFが電子取引データとして電子帳簿保存法の保存要件を満たしている必要があります。

③ 領収書作成システムやメールで発行・送信する場合

クラウド型の領収書作成システムを利用すると、

発行から送付、受領までをすべてオンラインで完結できます。法令対応と業務効率化を両立できるシステム設計になっているものも多いため、効率的に作成・送信できる業務体制になります。

領収書のスキャナ保存|電子帳簿保存法の対応ポイント

紙の領収書をスキャンしてデータで保存する「スキャナ保存」は、電子帳簿保存法により正式に認められています。

スキャナ保存の要件

AI-OCRを活用すれば、スキャンした領収書の内容(取引日・金額・発行者など)を自動認識して仕訳登録まで行えます。

スキャナ保存制度は要件が細かいため、導入する際は、要件に適合したシステムを利用することで運用負荷を減らすことができます。

スキャナ保存制度を導入する場合の具体的な準備や要件などは電子帳簿保存法 スキャナ保存制度に必要な準備についての記事をご覧ください。

まとめ

領収書は、今や紙だけでなくPDF・スキャン・電子データでも管理できる時代ですが、電子帳簿保存法やインボイス制度に準拠した正しい運用が求められます。

自社の経理フローを見直し、電子化・自動化を進めることで、業務効率と法令対応を両立できます。

invox経費精算では、領収書の受領から保存・承認までを一元管理し、経理業務を効率化できますので、ぜひお気軽に個別相談会をご予約ください。