炭素会計 実践入門4|カーボン・オフセット

脱炭素の取り組みが企業の信頼性や競争力を高める時代、カーボンクレジットやカーボン・オフセットといった仕組みも注目を集めています。しかし、「どのような考え方に基づいた制度なのか」「具体的にどのように活用するのか」は意外と知られていません。

本記事では、「炭素会計 実践入門1|CO2排出量の算定」「炭素会計 実践入門2|目標設定・削減」「炭素会計 実践入門3|情報開示」に続くシリーズ第4弾として、炭素会計の実践に必要な“オフセット”の基礎知識や活用ステップについて解説します。

本シリーズ「炭素会計 実践入門」では、脱炭素経営に必要な炭素会計の基礎と実務を解説しています。

目次

カーボン・オフセットとは

カーボン・オフセットの基本的な仕組み

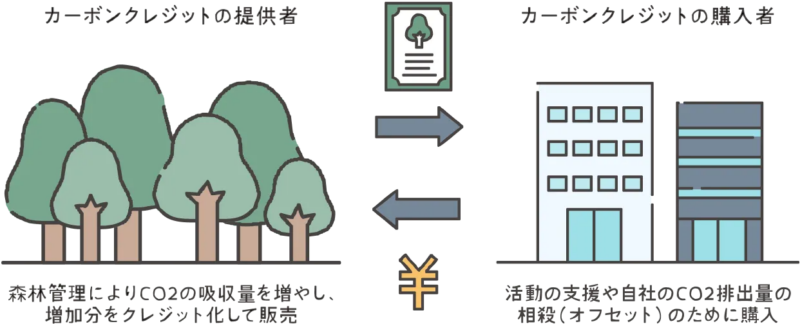

カーボン・オフセットとは、自社が排出する温室効果ガスの一部を、他の場所で削減・吸収された量で相殺(オフセット)する仕組みです。

CO2削減・吸収プロジェクトの成果が「カーボンクレジット」として認証・発行され、それを購入することで、自社の排出分と相殺できます。

「まずは削減」が大前提

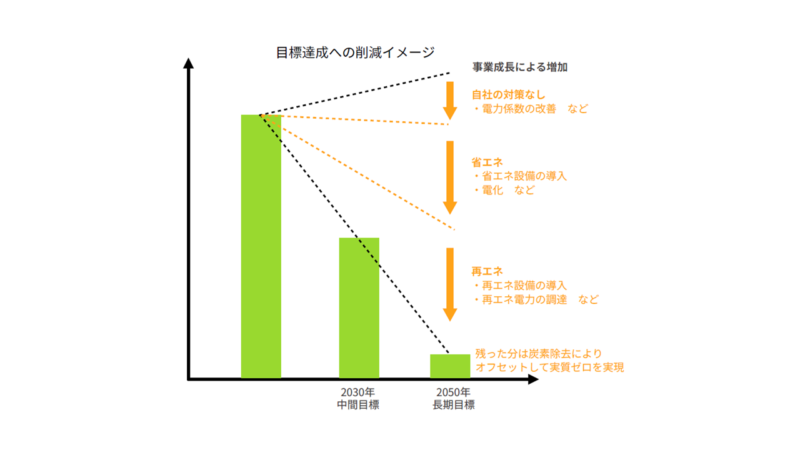

オフセットは、排出削減努力を尽くした後の補完手段として活用されます。

SBT(Science Based Targets)でも、排出削減を最優先としつつ、削減が難しい残存排出に対してはオフセットなどの手段を用いることを推奨しています。

また、削減努力中にカーボンクレジットを購入し、排出削減・吸収プロジェクトを支援することも可能です。これらは、BVCM(自社バリューチェーン外も含めた脱炭素活動推進の枠組み)として推奨される取り組みです。

カーボン・オフセットの取り組みを促進する仕組み

オフセットの取り組みを後押しするため、情報公開や認証の仕組みも整備されています。主な制度の概要は次のとおりです。

制度は表の上から順に、比較的取り組みやすいものから、作業や費用が発生するものまで段階的に用意されています。

| カーボン・オフセット宣言 | オフセットに関する情報を提出し、環境省のホームページに掲載される仕組みです。 ロゴマーク等を用いることができるようになるものではありません。 J-クレジット制度公式サイト|カーボン・オフセット宣言 |

| デコ活 | 「脱炭素につながる豊かな暮らし」を後押しする国民運動の一環で、宣言をすることでロゴマーク等を使用できます。 環境省|デコ活 |

| どんぐり制度 | 定められた方法でCO2排出量を算定・申請することで、環境に配慮した製品・サービスであることを「どんぐりマーク」で表現できます。 J-クレジット制度公式サイト|どんぐり制度 |

| カーボン・オフセット 第三者認証プログラム |

環境省が定めるガイドラインに準拠していることを第三者が認証する制度。 ラベルの活用を通じてCSR活動や販売促進にもつながります。 一般社団法人カーボンオフセット協会|カーボン・オフセット第三者認証プログラム |

カーボンクレジットとは

カーボンクレジットは、CO2の排出を削減・吸収した量を認証し、「CO2換算1トンあたり何円」として取引できるようにしたものです。

企業などの購入者は、これを用いて自社の排出量と相殺(オフセット)できます。

購入されたクレジットにより、プロジェクトの実施者は活動資金を得られます。

カーボンクレジット活用時の注意点

認証制度によって変わる信頼性

カーボンクレジットは、どの認証制度を通じて発行されたかによって信頼性や訴求力が異なります。

そのため、認証ごとの特性を理解し、方針に合ったものを適切に選択することが必要です。

日本国内には、政府が主導する制度と、民間によるボランタリー制度の2つが存在します。

一般的に、政府主導の方が信頼性は高くなりますが、政府主導のクレジットとして認められるまでは検証期間も長くかかるため、新しい技術やアプローチのクレジットは、ボランタリークレジットとしてスタートし、方法論などが確立すると政府主導のクレジットになるといったこともあります。

| 政府主導の認証 | 民間主導(ボランタリー)認証 | |

|---|---|---|

| 主な制度名 | Jクレジット | Jブルークレジット など |

| 特徴 | 高い信頼性 公的ガイドラインに準拠 |

柔軟な対応 先進的な取り組みに適応しやすい |

| 課題・留意点 | 審査に時間がかかることも | 信頼性の確認や情報開示が必要 |

また、国外では、さまざまな国やエリア、機関による認証制度があり、ボランタリークレジットも数多く存在します。

由来・アプローチによる分類

カーボンクレジットは、以下のような軸でも分類されます。

- ・由来:技術由来(省エネ、再エネ、DAC等)/自然由来(森林、農業、海洋等)

- ・手法:排出削減/排出吸収/排出除去

一般的には、すでに排出されたCO2を吸収・除去するタイプの方が、価値が高く、高価格で取引される傾向があります。また、自然由来のプロジェクトには、環境保護や生物多様性といった価値も含まれます。

なお、DAC(直接空気回収)やブルーカーボン(海洋)は、2025年現在、Jクレジットには未対応ですが、将来的な制度対応が検討されています。

DAC(ダイレクト・エア・キャプチャ)

大気中のCO₂を直接回収する技術のこと。排出源に依存せず、純粋な除去手段として期待されている。

ブルーカーボン

海藻やマングローブなど海洋生態系によるCO₂吸収のこと。

自然由来の取り組みとして注目されており、気候変動対策と生態系保全を両立できる特徴がある。

信頼されるカーボンクレジットの条件とは

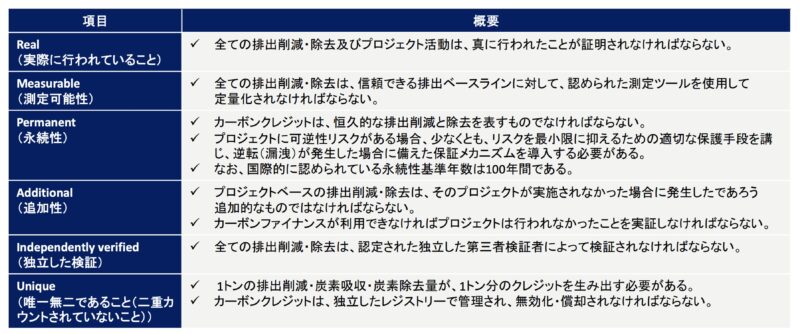

このようにさまざまな由来やアプローチ、認証基準があるカーボンクレジットですが、国際排出量取引協会(ICROA:International Carbon Reduction and Offset Association)ではカーボンクレジットの品質基準として以下の6つを定めています。

(図:経済産業省『カーボン・クレジット・レポートの概要』より)

カーボンクレジットの取得と管理

カーボンクレジットの購入方法

カーボンクレジットは、Jクレジット制度のほか、国内の各種取引市場や販売事業者を通じて購入できます。

取扱クレジットの種類(政府主導/ボランタリー、技術由来/自然由来など)や、取引形式(オークション、相対契約など)は異なるため、自社の目的や方針に合った取引先を選ぶことが重要です。

代表的な取引市場には、以下のような例があります。

| 市場名 | 運営主体 | 特徴 |

|---|---|---|

|

日本取引所グループ カーボンクレジット市場 |

株式会社日本取引所グループ (JPX:Japan Exchange Group) |

J-クレジットや非化石証書を取引対象とする公的市場。 価格が可視化され、制度的信頼性が高い。 |

|

日本気候取引所 (JCEX:Japan Climate Exchange) |

株式会社enechain |

国内外のクレジットを扱う民間市場。 取引価格の可視化にも対応。 |

|

日本カーボンクレジット取引所 (JCX:Japan Carbon Credit Exchange) |

日本カーボンクレジット取引所株式会社 |

ボランタリークレジットに特化した新興市場。 中小規模事業者との連携事例もある。 |

Jクレジット登録簿システムとは

Jクレジット制度で発行されたクレジットは、「Jクレジット登録簿システム」で一元的に管理されます。

このシステムでは、クレジットの保有状況、売買や移転、償却の履歴が公的に記録され、信頼性のある管理が行われます。

取引市場でクレジットを購入しただけでは、登録簿には自動的に反映されないため、購入後はJクレジット登録簿システムにアカウントを作成し、所有権の移転や償却手続きを行う必要があります。

オフセット目的で使用する場合には、クレジットを「償却」することで、そのクレジットを使ったことを正式に記録し、二重利用を防ぎます。

クレジット以外のカーボンプライシング

カーボンプライシングとは、CO2排出に「価格」をつけることで、排出抑制を促す考え方です。カーボンクレジットはその一手法ですが、他にも以下のような手法があります。

- ・炭素税

- 化石燃料に対して排出1トンあたり289円を課税。日本では2012年から導入されています。

- ・排出権取引(キャップ&トレード方式)

- 企業ごとに排出枠を定め、余った分を売買できる仕組み。

2027年本格開始を目標として検討中であり、年間10万トン以上のCO2を排出する企業には参加が義務付けられます。

オフセットの実践

オフセットは、以下のような4ステップで取り組みます。

STEP1|まずはCO2排出量の削減に取り組む

削減を行わずにカーボンクレジットだけで相殺する姿勢は、グリーンウォッシュと見なされる可能性があります。BVCM(自社バリューチェーン外も含めた脱炭素活動推進の枠組み)も含め、削減を進めましょう。

STEP2|カーボンクレジットを購入し、Jクレジット登録簿システムで管理する

認証方式や由来、価格などを総合的に判断し、自社に適したクレジットを選びます。

STEP3|Jクレジット登録簿システムでオフセットする

登録簿システムを通じてクレジットを償却し、二重利用を防止します。

STEP4|必要に応じて第三者認証を受ける

認証を受けることで、取り組みの信頼性が高まり、社外へのアピール材料としても活用できます。

まとめ

カーボン・オフセットは「まず削減」に取り組んだ後の最後の手段です。

脱炭素経営の信頼性を高めるには、信頼性のあるカーボンクレジットを選び、自社の目的に合った方法で活用しましょう。

参考リンク集

オフセットについて

環境省|J-クレジット制度およびカーボン・オフセットについて

・我が国におけるカーボン・オフセットのあり方について(指針)

・カーボン・オフセットガイドライン

Jクレジットについて

invox炭素会計なら、脱炭素経営がもっと手軽に

invox炭素会計は、温室効果ガスの排出量を算定し、目標設定ツールで削減目標と計画を作成可能。

グリーン調達やカーボンクレジットを利用したオフセット支援まで、企業の脱炭素経営をまるごとサポートする、ずっと低コストな炭素会計システムです。

炭素会計についてお悩みの場合、個別相談会で詳細をご相談ください。

セミナー等でよくいただく質問をまとめた炭素会計 Q&Aも公開しています。